di Massimo Cappelli

settembre 2025

Il 15 agosto scorso il film Amici Miei ha compiuto cinquant’anni. Farlo uscire a Ferragosto anziché a Natale forse la dice lunga sull’altezza delle aspettative. Al contrario, questa pellicola scritta da Pietro Germi, scomparso l’anno prima e quindi diretta da Mario Monicelli in una Toscana della seconda metà del secolo scorso, ebbe un enorme successo, e oggi è diventata un’icona del cinema italiano.

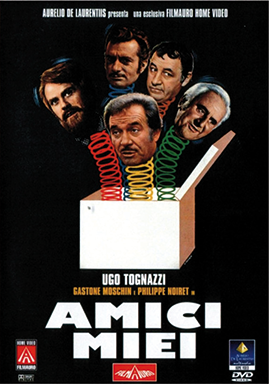

Per chi non lo avesse visto, credo soprattutto i giovani, la storia narra degli scherzi e delle zingarate (come le chiamano loro) di quattro scanzonati amici, adulti, mai cresciuti, che in seguito diventeranno cinque: il Perozzi, giornalista de La Nazione interpretato dall’attore francese Philipe Noiret, il Necchi, barista del loro “quartier generale”, Duilio del Prete nel primo film e Renzo Montagnani dal secondo, il conte Mascetti, nobile decaduto e squattrinato, che ha il volto e la maestria di Ugo Tognazzi, e il Melandri, architetto del Comune, interpretato da Gastone Moschin. Alla compagnia si aggiungerà già nel primo film (in totale sono tre), il professor Sassaroli, un cinico e gaudente Adolfo Celi, primario dell’ospedale di Pescia, prima adocchiato dai quattro come vittima, ma poi, in realtà, diventato carnefice nei loro confronti.

Attraverso Amici Miei vorrei mettere a confronto due generazioni e due rispettive epoche: quella dei boomer e quella della generazione Z (passando dalla generazione X) per comprendere di come sia diversa la percezione del mondo dei nostri figli rispetto a noi di quando avevamo la loro età. L’idea me l’ha data Il professor Andrea Minuz, che insegna storia del cinema alla Sapienza di Roma, da quando ho letto che ha voluto fare un esperimento mostrando in classe il film ai suoi studenti. Finita la proiezione ci fu il dibattito, e la maggior parte dei ragazzi definì triste, malinconico, violento e crudele, questo film che da sempre è stato considerato un cult del cinema comico.

Come dar loro torto? Gli aggettivi con i quali i ragazzi hanno definito il lavoro di Monicelli sono centrati, il fatto è che quei comportamenti non fanno più ridere! Come può far ridere oggi uno stupro ai danni di una ragazza adolescente piuttosto goffa e in sovrappeso, consumato da tergo – come racconta lei – mentre la poveretta sparecchiava nel refettorio di una mensa? Perlopiù, se la ragazzina si ritrova incinta. Come sganasciarsi dalle risate nel veder deridere un povero diavolo che dopo essere stato fermato da un vigile urbano si rende conto di avere in tasca il portafoglio e la patente dell’amante di sua moglie, che lei stessa per errore gli ha gettato dalla finestra, mentre era in camera da letto proprio con il ganzo? O se dei passeggeri, su un treno in partenza dalla stazione di Firenze vengono presi a schiaffi da cinque uomini di mezza età. Tutto questo, oggi, può fare ridere?

Mezzo secolo fa ridevamo di situazioni che oggi ci rendono indifferenti o addirittura tristi, anche perché, forse, prendevamo meno sul serio certi aspetti che affliggono una parte, sia pur minima, della società. Allora non avevamo ancora sviluppato quella sorta di sensibilità collettiva che oggi impone il rispetto verso le minoranze, le diversità venivano spesso ignorate e veniva minimizzato e schernito tutto ciò che non era omologato alle norme sociali. Non erano ancora stati messi al bando certi termini oggi ritenuti molto offensivi, solo per citarne alcuni: negro, handicappato, frocio. Il politicamente corretto dalle nostre parti è arrivato molto più tardi rispetto agli anglosassoni, e ci ha fatto imparare ad avere più attenzione verso gli altri, e a mantenere un linguaggio ed un comportamento rispettoso nei confronti delle categorie in minoranza, per etnia, per religione, per orientamento sessuale, o altro. Anche se, vi assicuro, che in moltissimi devono ancora allinearsi, questa è la conferma che, se vogliamo un mondo migliore, anche ogni generazione deve essere migliore della precedente. Ed è veramente così:

i nostri figli, sono meglio di noi!

Negli ultimi cinquant’anni il mondo è cambiato ad un ritmo vertiginoso e la nostra generazione il cambiamento lo ha vissuto in pieno. Non mi riferisco solo alle conquiste sociali post-sessantotto, ma agli anni Settanta e gli Ottanta, quando c’era voglia di dimenticare gli anni di piombo, c’era voglia di ridere, di cazzeggiare. Nacquero i Paninari, erano un esercito di giovani tutti vestiti uguali, in divisa: con Timberland e Moncler che si ritrovavano nei pub. E gli Yuppies, giovani imprenditori rampanti con cravatta e colletto bianco che si affacciavano al mondo della Finanza e dell’imprenditoria. Edonismo e libertinaggio si potevano notare in tutte le spiagge d’Italia dove più dell’ottanta percento di ragazze e signore si mostrava in topless. Insomma, sembrava di essere proprio nel Paese del Bengodi, ognuno, a modo suo, si godeva veramente la vita.

Raf cantava “Cosa Resterà…”, e in realtà cosa è rimasto di quel periodo meraviglioso? Ricordi, solo ricordi, alimentati da programmi radio televisivi, che per fare audience ripropongono canzoni e spezzoni della televisione di quegli anni.

Tornando ad Amici Miei il successo del film è sostanzialmente dovuto a noi: alla generazione di mezzo postbellica e al diverso contesto storico-culturale del tempo, che allora, non ci ha reso del tutto maturi per capire quello che i nostri figli oggi ci insegnano. È stato facile per lo spettatore di allora identificarsi nei cinque bighelloni, mai cresciuti, che prendono in giro il mondo intero, questo, oggi, porta fuori dall’etica dei comportamenti. A quel tempo no!

Allora: tarapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Come se fosse Antani…